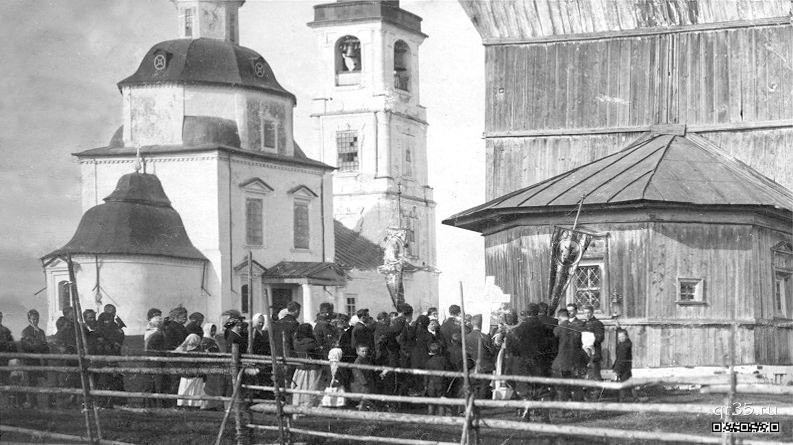

Церковь Ильи Пророка

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Датировка: 1690 г.

Вид: памятник архитектуры.

Статус: объект культурного наследия федерального значения.

Документ о постановке на государственную охрану: Постановление Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 г. № 624 "О дополнении и частичном изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР".

Адрес: Россия, Вологодская обл., г. Белозерск, ул. Шукшина, 21

Краткое описание.

Памятник принадлежит к ярусному типу деревянных церквей, очень распространенных в конце XVII – начале XVIII века. Неповторимый облик храму придают особенности его объемно-пространственного решения, прекрасно найденные пропорции. Четкий силуэт подчеркнут значительным выносом кровель отдельных ярусов.

Состояние: удовлетворительное.

Современное использование:

объект в процессе реставрации.

ИСТОРИЯ

В 1690 году на месте возведения храма была окраина, западная граница города. Созданная здесь церковь – единственный сохранившийся деревянный храм Белозерска, один из семи оставшихся на Белозерье. Он всегда был холодным, зимой службы шли в Покровском храме.

К XX веку облик Ильинской церкви уже был несколько искажен (сруб обшили тесом, в основном четверике прорубили большие окна, главку покрыли железом).

В 70-х годах была осуществлена ее реставрация по проекту В.Б. Гнедовского: здание было «освобождено» от обшивки, поздние окна заделаны, а первоначальные волоковые, закрывавшиеся дощечкой изнутри, – восстановлены. Восстановили и деревянные желоба-водостоки на деревянных консолях – «курицах», и первоначальное покрытие главки деревянным лемехом.

Однако, по мнению К.И.Козлова, были допущены и ошибки: «Ее [главку] практически делали заново, и современные мастера, утратившие преемственность традиций, не сумели сделать ее правильно – получилась главка странной, “сползшей” набок». А при установке креста его перевернули на 180 градусов.

С 1987 по 1995 годы около 56 икон этого храма были отреставрированы художниками-реставраторами Вологодской СНРПМ (О.А. Соколовой и В.А. Митрофановым).

В 2008 году началась новая реставрация церкви Ильи Пророка. В 2009 году предметы убранства храма были демонтированы, перед транспортировкой живопись укреплена художниками-реставраторами ГосНИИР (г. Москва).

В 2010 году специалисты приступили к разборке церкви.

Через два года сотрудники ООО «Наследие» (г. Вологда) проводили ремонтно-реставрационные мероприятия по сборке храма.

24 декабря 2012 года были завершены консервационно-реставрационные работы на живописи входной арки портала, съемном середняке свода – иконе «Спас Вседержитель» и бревнах наката деревянной церкви.

В настоящее время реставрация осуществляется методом полной переборки.

Дореволюционные священнослужители прихода Ильинской церкви:

с 30.06.1737-1763 – священник Ананий Иванов

1864,1865 – священник Александр Ильич Альбов

1906,1907 – священник Иоанн Щукин

1910,1916 – священник Василий Иоаннович Парвов

с 14.03.1759-1763 – дьякон Адриан Никитин

с 1759-1763 – дьячок Филипп Ананьин

с 1759-1763 – пономарь Андрей Ананьин

АРХИТЕКТУРНОЕ ОПИСАНИЕ

Деревянная церковь в плане представляет собой два одинаковых прямоугольных помещения храма и трапезной, вытянутых по оси восток–запад и заключенных в единый прямоугольник стен. Стены храма и трапезной рублены «в обло», а небольшой пятигранный алтарный прируб, примыкающий к храму с востока, – «в лапу». С запада же к храму присоединен прямоугольный сруб притвора.

Высокий, доминирующий в объемно-пространственной композиции, столпообразный объем центральной части церкви состоит из крупного куба с низким четвериком над ним и увенчанного луковичной главой на высокой круглой шее восьмерика. Типичная для подобных храмов композиция выделяется наличием второго яруса в виде четверика, вместо традиционного восьмерика.

Мощный куб первого яруса с повалом (расширением сруба основного четверика вверху, под кровлей) и верхние ярусы завершены скатными кровлями.

Невысокий объем алтаря имеет стропильную кровлю на пять скатов, крытую тесом, концы которого обработаны в форме усеченной пики. Таким же тесом крыты по скатам все ярусы храма. Шея и луковичная глава покрыты лемехом. Резные причелины, стык которых защищен «полотенцем», проходили по краю кровель и закрывали наружные торцы подкровельных слег. Аналогичная кровля устроена над западной папертью.

Косящатые окна в восточной, северной и южной гранях апсиды отмечены скромными наличниками. Три небольших окна, центральное из которых – сдвоенное, расположены в западной стене четверика в уровне второго света. По два оконных проема – в фасадах трапезной.

Рубленый свод на шпонках – «небо» – в центре завязывался в жесткую конструкцию из массивной квадратной рамы, от которой он шатром опускался к стенам четверика. В нем первоначально прямо по дереву была сделана роспись темперой, изображающая Спаса Вседержителя в куполе и Распятие с предстоящими на восточной грани «неба» и восходящая к западно-европейским гравюрам конца XVII века.

Ее остатки сохранялись под позднейшими росписями, выполненными в смешанной технике темперы с маслом, на холстах, которыми в конце XVIII века затянули «небо». На них можно было увидеть сюжет «Распятие с предстоящими», евангелистов и апостолов.

124 иконы из тяблого иконостаса XVIII века, специалистами приписываемые кисти братьев Михаила и Димитрия и исполненные в технике темперной живописи, датируются временем постройки деревянного храма и хранятся в музее Кирилло-Белозерского монастыря.

Из храма в низкое помещение трапезной вел широкий проем, рама которого была расписана растительно-геометрическим орнаментом в конце XVII века. Живопись присутствовала и на бревнах наката храма.

УТРАТЫ, ПЕРЕСТРОЙКИ, РЕСТАВРАЦИИ

В ходе реставрации 1962–1968 годов зданию был возвращен первоначальный облик. Отделка интерьера была сохранена лишь частично. На северном и южном фасадах заложили поздние широкие оконные проемы, заменили нижние венцы бревен у храма и трапезной, сделали новые кровли и каркасную паперть у трапезной. С четверика, трапезной и алтаря сняли позднюю обшивку тесом.

Однако процессу дальнейшего гниения основания здания, по-видимому, способствовали грунтовые воды, вытесненные из земли из-за строительства Волго-Балта, повлекшего общий подъем воды в Белом озере; а также святая вода из колодца, который, по словам работников музея, находился прямо в алтаре церкви, но в советское время был залит бетоном.

Сегодня новый этап реставрации, начавшийся в 2000-х годах, продолжается методом полной переборки.

Автор - М.С. Герасимова

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

- Белозерье: историко-литературный альманах. Вып. 1. Вологда: Русь, 1994.

- Белозерье: краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда: Легия, 1998.

- Богословский Н. Материалы для истории, статистики и этнографии Новгородской губернии, собранные из описаний приходов и волостей // Новгородский сборник. Вып. 1. Новгород, 1865.

- Бочаров Г.Н., Выголов В.П. Вологда. Кириллов. Ферапонтово. Белозерск. М.: Искусство, 1969.

- Велиева И.С., Сергачева И.Б. Список памятников истории и культуры Вологодской области, состоящих под государственной охраной федерального и местного значения. Вологда, 2000.

- Иванова Г.О. Белозерск. Белозерск, 2012.

- Козлов К.И. Белозерск. Описание города, его храмов и

- достопамятностей. М.: Северный паломник, 2007. 232 с.:ил.

- Петрова Н. В. Иконы церкви Ильи Пророка города Белозерска / Н. В. Петрова // Кириллов : краеведческий альманах. Вып. 7. Вологда, 2009. С. 189

- Троскина Н.Д. Ильинская церковь: паспорт памятника истории и культуры СССР. 1978.

- 10. Церковно-исторический атлас Вологодской области. Вологда: Древности Севера, 2007.

- 11. Шургин И.Н. Деревянная церковь во имя Ильи Пророка в городе Белозерске // Деревянное зодчество: проблемы, реставрация, исследования. Методическое сопровождение мониторинга недвижимых памятников Вологодской области. Вологда, 2005.

- Список священнослужителей Белозерска // Белоликовы: [сайт]. URL: http://belolikovi.narod.ru/sv_bel_u_1.htm (Дата обращения: 15.06.2018).

ИНФОРМАЦИЯ О ПАРТНЕРЕ

© ООО НИЦ «Древности Севера», 2013-2017. Все права защищены.

160004 г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 58, оф. 48. Тел.: +7 (8172) 72–79–60. http://www.drevnostisevera.ru. E-mail: drevnostisevera@mail.ru