Здание мужской гимназии

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Датировка: конец XVIII в., XIX–ХХ вв.

Вид: памятник архитектуры, памятник истории.

Статус: объект культурного наследия регионального значения.

Документ о постановке на государственную охрану: Постановление Совета Министров РСФСР № 1327 от 30 августа 1960 г.

Адрес: Россия, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Галкинская, 1.

Краткое описание.

Состояние: удовлетворительное.

Современное использование: факультеты Вологодского государственного университета.

ИСТОРИЯ

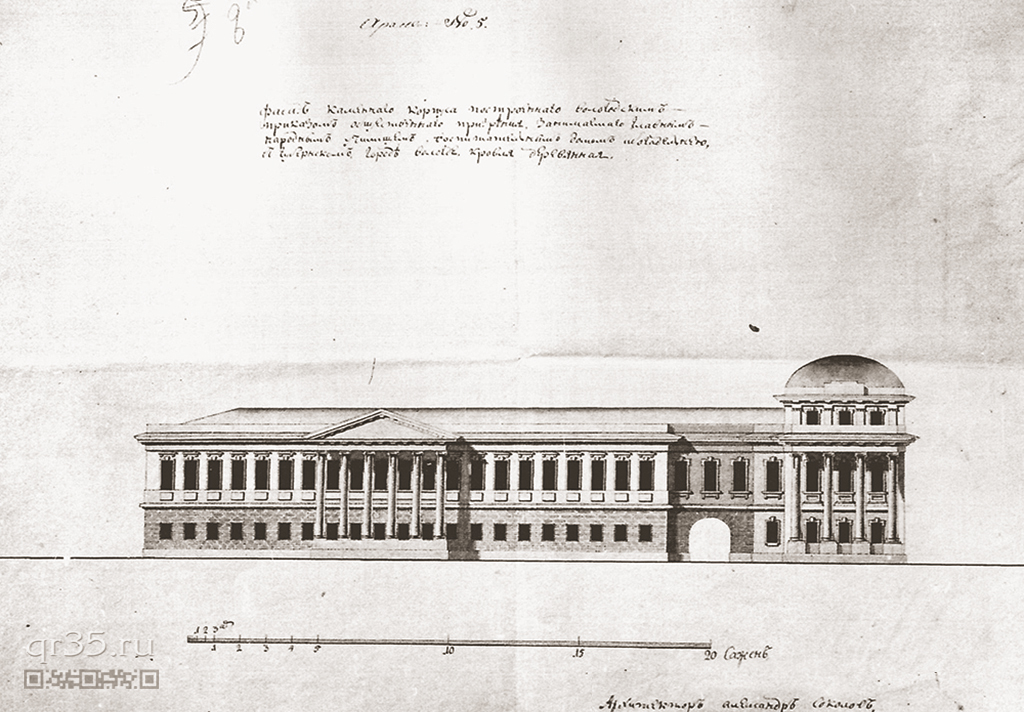

Строительство этого крупного здания в стиле классицизма началось в 1781 г. С 1785 г. работами руководил первый вологодский губернский архитектор Пётр Федотович Бортников, прибывший в это время из Москвы.

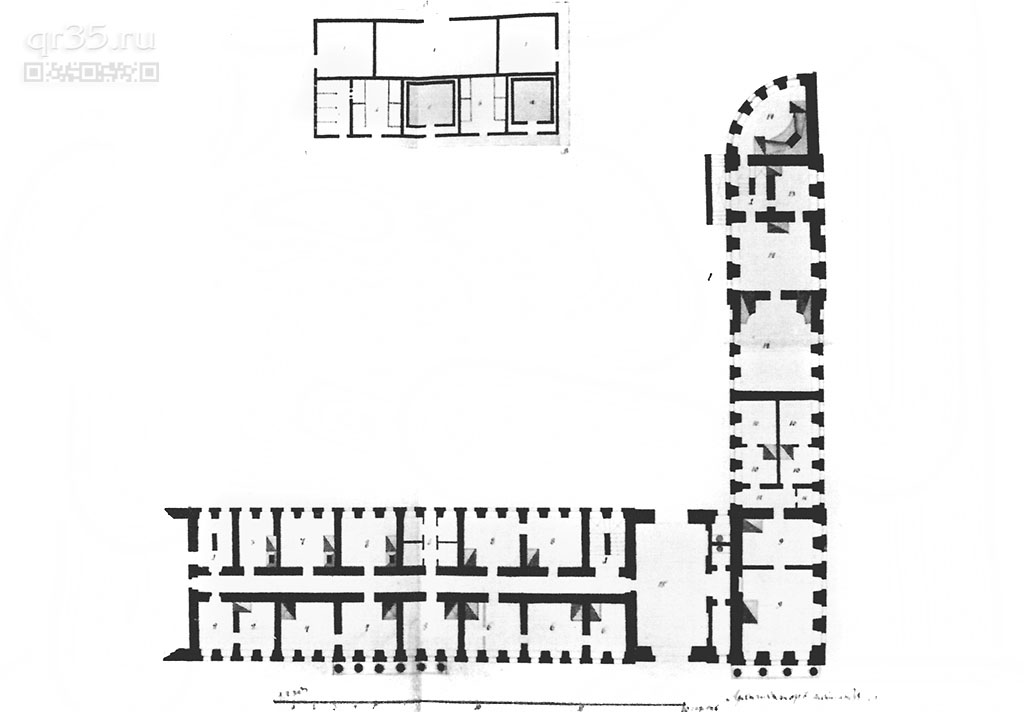

Первым владельцем здания был Приказ общественного призрения. В крыле здания по улице Большой Петровке (ныне Галкинская) размещались странноприимный дом (приют для престарелых и нетрудоспособных) и лазарет. В крыле по Парадной площади с 1786 г. находилось главное народное училище. Открытие четырёхклассного главного народного училища состоялось 22 сентября 1786 г., в день 24 годовщины вступления на престол императрицы Екатерины II. Современники вспоминали, что на торжественном открытии училища присутствовали ярославский и вологодский генерал-губернатор А.П. Мельгунов, представители губернских властей и высшего духовенства. На открытии выступил его первый директор Н.С. Левашов. Педагогический коллектив первоначально состоял из шести человек, которые преподавали Закон Божий, русский, латинский и «новые» иностранные языки, арифметику, географию, историю, основы физики и механики, геометрию, гражданскую архитектуру.

В 1804 г. по распоряжению министра народного образования главное народное училище было преобразовано в губернскую мужскую гимназию. В 1821 г. здание было передано Министерству духовных дел и народного просвещения. В классической гимназии обучались ученики не только из Вологодской губернии, но и из близлежащих уездов Костромской, Ярославской, Новгородской, Олонецкой губерний. Первоначально гимназия подчинялась Московскому, а с 1824 г. – Санкт-Петербургскому учебному округу.

Изменение программы позволило готовить учащихся к поступлению в университеты. Выросли количество преподаваемых дисциплин и качество их преподавания, педагогический коллектив пополнился выпускниками престижных учебных заведений Санкт-Петербурга и Москвы. Многие преподаватели ярко проявили себя в области краеведения. Вологодскую гимназию посещали российские императоры: в 1824 г. – Александр I, а в 1858 г. – Александр II.

Во второй половине XIX в. жизнь гимназии стала меняться: изменялось содержание преподаваемых дисциплин, внедрялись новые методы преподавания. Из учебно-воспитательного процесса исчезли унижающие достоинство учащихся телесные наказания. Вместо маршировок вводились танцы и хореография. Совместными усилиями педагогов и учащихся устраивались коллективные музыкальные вечера и спектакли.

В 1837–1918 гг. в зале угловой части здания существовала домовая церковь Сошествия Святого Духа.

История вологодской гимназии часто оказывалась связанной со значительными политическими событиями своего времени. Частью жизни гимназистов стало общение с находящимися в городе политическими ссыльными и радикально настроенными петербургскими студентами, которые вели пропаганду среди учащихся, снабжали их нелегальной литературой. Гимназисты обменивались мнениями по вопросам современности, устраивали домашние спектакли, издавали рукописные журналы и листовки. В атмосфере соперничества с официальной идеологией проходило становление нескольких поколений воспитанников гимназии.

Многих гимназистов отличали хорошие знания, стремление к нестандартным решениям. Из вологодской классической гимназии вышло немало деятелей отечественной науки и культуры. К числу наиболее известных относятся писатели П.В. Засодимский, В.А. Гиляровский, А.В. Круглов, В.Т. Шаламов; музыкант и композитор И.Г. Гинецинский; художники И.И. Варакин, Н.П. Дмитревский, историк и этнограф А.Е. Мерцалов, учёные М.М. Казанский, С.С. Перов, А.Н. Коркин, И.И. Черняев, А.Г. Гинецинский, А.Е. Фаворский, общественный деятель Х.С. Леденцов.

В первые годы советской власти в здании гимназии находились единая трудовая школа, школа второй ступени и ветеринарный институт. В 1930-х гг. в здании помещались средние школы № 22 и 27. Во время Великой Отечественной войны здесь размещался военный эвакуационный госпиталь №1184, а после войны – госпиталь для ветеранов войны. В 1953 г. его сменила областная больница, переехавшая в 1964 г. в здания на улице Лечебной.

В 1960 г. здание вошло в число памятников истории и культуры регионального значения. После капитального ремонта 1965–1966 гг. в здании разместился общетехнический факультет (с 1967 г. – Вологодский филиал) Северо-Западного заочного политехнического института (СЗПИ), который в январе 1975 г. преобразован в Вологодский политехнический институт (ВПИ), а в феврале 1999 г. – в Вологодский государственный технический университет (ВоГТУ), в октябре 2013 г. – в Вологодский государственный университет (ВоГУ). В 1960-е гг. сооружено восточное крыло, которое в конце ХХ в. перестроено под размещение библиотеки и снабжено отдельным входом.АРХИТЕКТУРНОЕ ОПИСАНИЕ

УТРАТЫ, ПЕРЕСТРОЙКИ, РЕСТАВРАЦИИ

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

- Вологда в минувшем тысячелетии : очерки истории города / гл. ред. Ю.К.Некрасов. 2е изд. Вологда, 2006.

- Вологда в минувшем тысячелетии : человек в истории города / гл. ред. Ю.К.Некрасов. Вологда, 2007.

- Вологда: самое интересное : справочникпутеводитель / сост. М.В.Васильева, М.А.Крутиков, А.В.Суворов. 2е изд. Вологда, 2011.

- Вологодская энциклопедия / гл. ред. Г.В.Судаков. Вологда, 2006. URL: http://www.booksite.ru/fulltext/vol_enc/3.htm.

- Вологодский государственный технический университет : исторический очерк / сост. Т.А.Беляева. Вологда, 2006.

- Выдающиеся вологжане : биографические очерки. Вологда, 2005. URL: http://www.booksite.ru/fulltext/fam/ous/index.htm.

- Касьяненко Т.В. Вологда : путеводитель. Тула, 2007.

- Коновалов Ф.Я., Панов Л.С., Уваров Н.В. Вологда, XII – начало XX века : краеведческий словарь. Архангельск, 1993. URL: http://www.booksite.ru/fulltext/kon/ova/lov/index.htm.

- Истории старых улиц г. Вологды : сборник : машинописная рукопись / Бюро историкореволюционной секции при Вологодском краеведческом музее, конец 1960х гг.

- Лукомский Г.К. Вологда в её старине. СПб, 1914. URL: http://www.booksite.ru/fulltext/lou/kom/sky/6.htm.

- Малков В.М. Улицы Вологды. Вологда, 1977. URL: http://www.booksite.ru/fulltext/uly/tsy/index.htm.

- Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР : Вологодская область / под ред. Н.К.Андросова. М., 1979. URL: http://www.booksite.ru/fulltext/mat/eri/aly/index.htm.

- Паспорт памятника истории и культуры: здание Вологодской мужской гимназии // Архив АУК ВО «Вологдареставрация», отдел учёта.

- Послужить Северу : историкохудожественный и краеведческий сборник. Вологда, 1995. URL: http://www.booksite.ru/fulltext/pos/luzh/ity/index.htm

- Сазонов А.И. Вологда: каменная летопись. 2е изд. Вологда, 2011.

- Сазонов А.И. Моя Вологда: прогулки по старому городу. Вологда, 2006.

- Соколов В.И. Вологда : история строительства и благоустройства города. Вологда, 1977. URL: http://www.booksite.ru/fulltext/fou/nda/shn/index.htm.

- Степановский И.К. Вологодская старина : историкоархеологический сборник. Вологда, 1890. URL: http://www.booksite.ru/fulltext/ste/pan/ovs/kyv/olo/gda/index.htm

- Фехнер М.В. Вологда. М., 1958. URL: http://www.booksite.ru/fulltext/phe/hner/index.htm.

ИНФОРМАЦИЯ О ПАРТНЕРЕ

© ООО НИЦ «Древности Севера», 2013-2017. Все права защищены.

160004 г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 58, оф. 48. Тел.: +7 (8172) 72–79–60. http://www.drevnostisevera.ru. E-mail: drevnostisevera@mail.ru