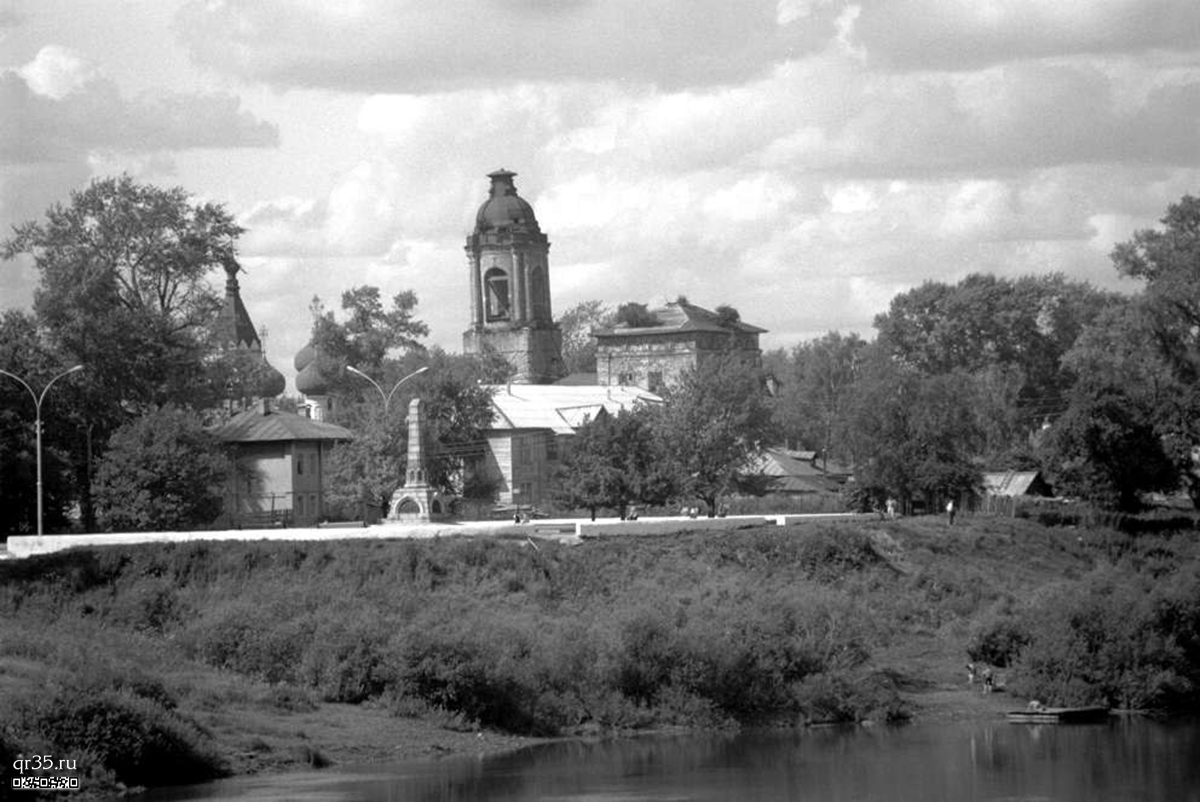

Церковь Николы на Горе

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Датировка: 1705–1714 гг.

Вид: памятник архитектуры.

Статус: объект культурного наследия регионального значения.

Документ о постановке на государственную охрану: Решение исполкома Вологодского областного Совета народных депутатов № 434 от 08.10.1991 г.

Адрес: Россия, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Бурмагиных, 17.

Краткое описание. Никольская церковь – одна из наиболее ранних церквей Вологды, выполненных в стиле барокко, сочетающемся здесь с древнерусскими элементами в декоре. Примечательны ее архитектурно-пространственное решение, архитектура полуразрушенной, но выглядящей и сегодня празднично ампирной колокольни, сохранившиеся элементы интерьера.

Состояние: требуется реставрация.

Современное использование: пустует. При храме создана община, информацию о которой можно узнать в группе Вконтакте.

ИСТОРИЯ

АРХИТЕКТУРНОЕ ОПИСАНИЕ

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

- Васильева М.В., Виноградова Е.А., Камкин А.В., Коновалов Ф.Я., Меньшиков А.И., Спасенкова И.В., Суворов А.В. История православных храмов и монастырей / гл. ред. А.В.Камкин. Вологда: Древности Севера, 2014. С. 101 – 102. URL: http://www.booksite.ru/fulltext/istzerkv/index.htm.

- Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Ф. 2. Оп. 1. Д. 73. Л. 121.

- Источники истории города Вологды и Вологодской губернии. Список с писцовой книги города Вологды, сделанный в 1629 году. Вологда, 1904. С. 141. URL: http://www.booksite.ru/fulltext/ist/och/nik/index.htm.

- Мерцалов А.Е. Очерк города Вологды по писцовой книге 1627-го года. Вологда, 1885. URL: http://www.booksite.ru/fulltext/pis/tso/vaya/index.htm.

- Паспорт объекта истории и культуры: паспорт памятника истории и культуры г. Вологды // Архив АУК ВО «Вологдареставрация», отдел учета.

- Спасенкова И.В. Церковная жизнь Вологды 1920–1930-х годов // Вологда: краеведческий альманах. Вологда, 2000. Вып. 3. С. 265, 281. URL: http://www.booksite.ru/fulltext/3vo/log/da/8.htm#21.

- Суворов Н.И. К истории Николаевской, что у Золотых Крестов, церкви в городе Вологде // Вологодские епархиальные ведомости. 1892. № 10. С. 108–111. URL: http://www.booksite.ru/vev/1892/1892_10_P.pdf.

- Энский В. Разоружение // Красный Север. 1930. 11 февраля. URL: http://www.booksite.ru/civk/2_st-876.html.

ИНФОРМАЦИЯ О ПАРТНЕРЕ

© ООО НИЦ «Древности Севера», 2013-2017. Все права защищены.

160004 г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 58, оф. 48. Тел.: +7 (8172) 72–79–60. http://www.drevnostisevera.ru. E-mail: drevnostisevera@mail.ru