Здание палат подворья Кирилло-Новоезерского монастыря

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Датировка: 1810 г.

Вид: памятник архитектуры.

Статус: объект культурного наследия регионального значения.

Документ о постановке на государственную охрану: Решение исполнительного комитета Вологодского областного совета народных депутатов от 02.06.78 г. № 339 "О взятии на государственную охрану памятников и утверждении проекта охраняемых территорий памятников истории и культуры г. Белозерска".

Адрес: Россия, Вологодская обл., г. Белозерск, ул. Коммунистическая, 87/16

Краткое описание. Здание палат монастырского подворья является одной из старейших гражданских каменных построек Белозерска. Архитектура здания выполнена в развитие традиций белозерского зодчества конца XVIII в. Это не только памятник архитектуры, но и памятник истории, связанный с историей Кирилло-Новоезерского монастыря в целом и с именем одного из самых известных и почитаемых его настоятелей – архимандрита Феофана (стоял во главе братии в 1793–1832 гг.). Здание недавно отреставрировано.

Состояние: хорошее

Современное использование:

в здании располагается кафе «Подворье».

ИСТОРИЯ

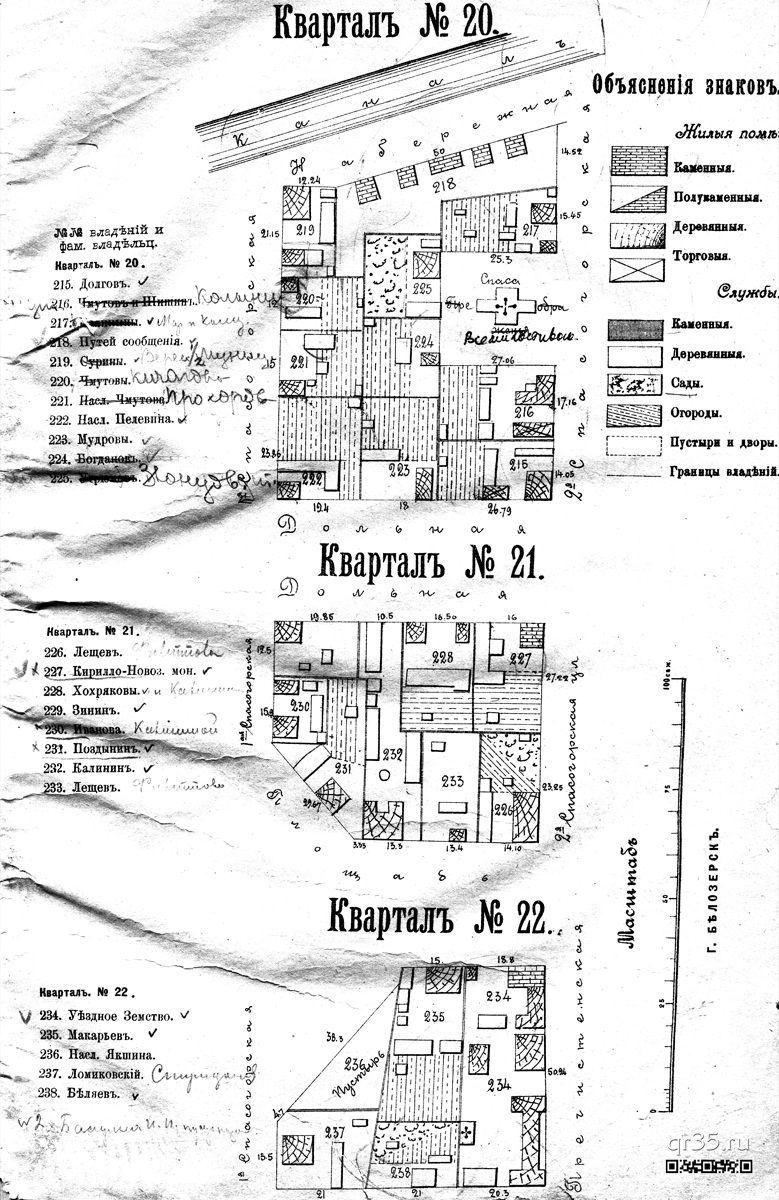

Это здание прежде было палатами подворья Кирилло-Новоезерского монастыря, что подтверждается материалами оценки городских недвижимых имуществ Новгородской губернии, составленными статистическим отделением Новгородской губернской земской управы в начале XX в. К материалам прилагается поквартальный план земельных владений города, где на этом месте в квартале 21 (на углу улиц Большой Спасской и 2-й Спасогорской) под № 227 значатся владения Кирилло-Новоезерского монастыря, в том числе стоящий на углу каменный двухэтажный дом.

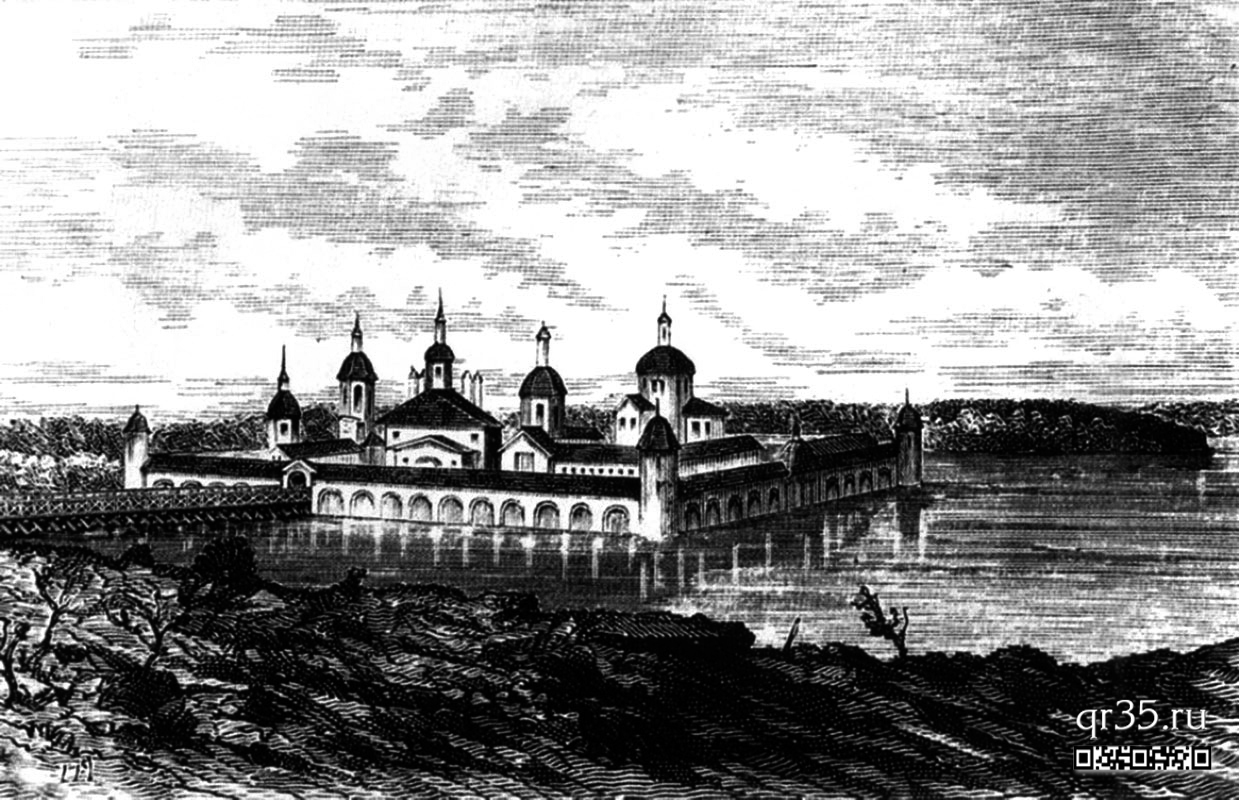

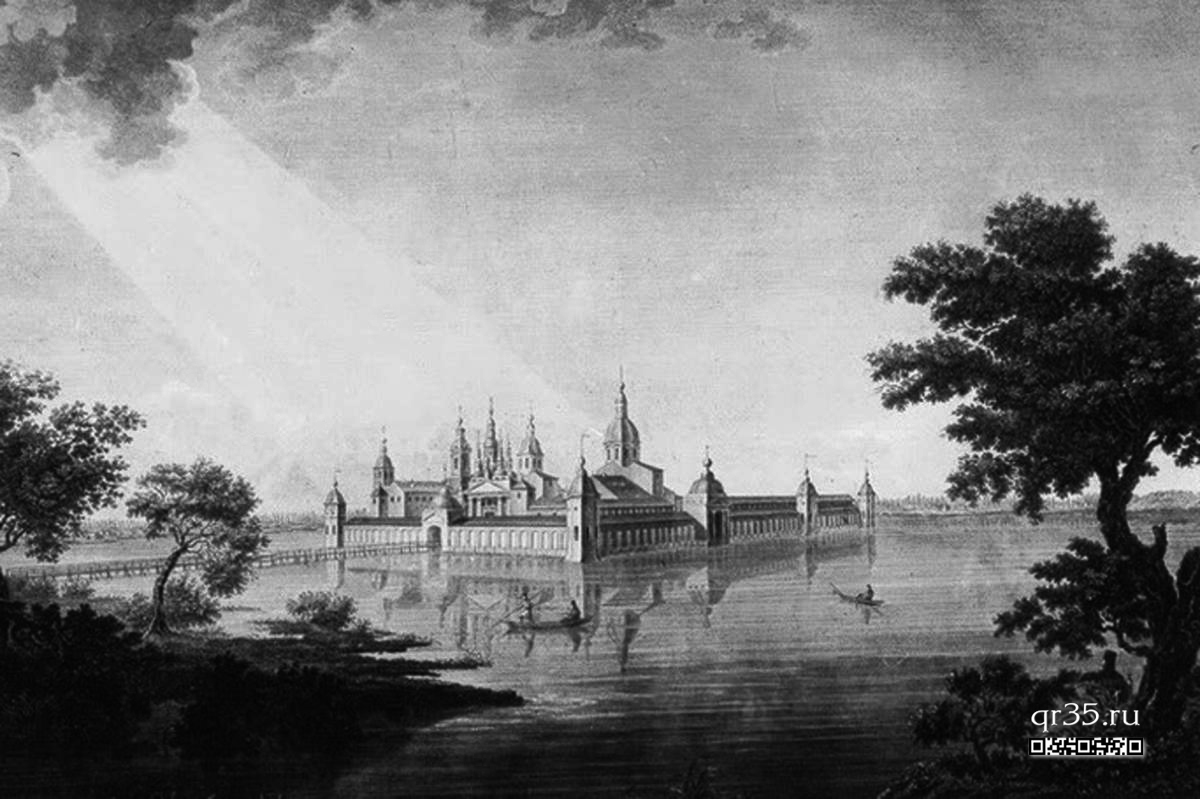

Кирилло-Новоезерский Воскресенский монастырь был основан в 1517 г. Кириллом Белым на Красном (Огненном) острове Нового озера. Обитель располагалась на территории Белозерского уезда Новгородской губернии (ныне – территория Белозерского района Вологодской области). Иван Грозный передал во владение монастыря в общей сложности 14 деревень, 5 починков, 2 пустые деревни и 7 пустошей. Между 1638 и 1645 гг. к монастырю был приписан небольшой Успенский Андозерский монастырь, а в 1652 г. – Никольская пустынь в Становищах. В 1649 г. были обретены мощи преподобного Кирилла, который вскоре был канонизирован, что способствовало укреплению позиций и росту основанной им обители. В середине XVI в. в монастыре проживало не более 4 старцев, а к 1657 г. – 24. На 1657 г. во владении монастыря находилось 32 поселения со 128 дворами (вместе с приписными обителями – 139), в которых проживало 465 лиц мужского пола. К концу XVIII в. состояние монастыря значительно ухудшилось, и в начале 1790-х гг. на острове жило всего 7 монахов. В 1793 г. в Кирилло-Новоезерский монастырь был переведен игуменом о.Феофан, в миру Феодор Соколов (11.05.1752–03.12.1832; с 1819 г. – архимандрит), деятельность которого позволила вернуть монастырю былое благосостояние. В 1830 г. в Кирилло-Новоезерском монастыре у Феофана проходил послушнический искус будущий епископ, ученый и проповедник Игнатий (Брянчанинов). К 1865 г. в Кирилло-Новоезерском монастыре состояло 17 монашествующих, 21 послушник и 32 богомольца – итого 70 человек. В монастыре было три храма: собор в честь Воскресения Христова, церковь в честь Смоленской иконы Богоматери и надвратная церковь апостолов Петра и Павла. Рядом с монастырём на Кобылиной горе находилась Тихвинская церковь, где хранилась икона Богородицы, по преданию, принесённая преподобным Кириллом. После революции монастырь был превращён в тюрьму для «врагов революции». В 1930-е и 1940-е годы здесь была колония для политических заключённых в системе ГУЛАГа, а позднее – тюрьма для опасных преступников. В настоящее время весь остров Огненный занимает тюрьма для отбывающих пожизненное заключение.

Есть мнение, что здание палат Кирилло-Новоезерского монастыря в Белозерске очень старое. Так, краевед Константин Иванович Козлов считал, что это «древнейшее гражданское здание Белозерска, да и вообще одна из самых старых построек города – старше большинства храмов. Время постройки – последние годы XVII (!) века». Он основывал свою точку зрения на результатах шурфовки 1991 года, проведенной археологом Е.Л.Хворостовой. По мнению К.И. Козлова, «даже такие минимальные выборочные исследования показали, что здание крайне интересно и заслуживает самого тщательного исследования и реставрации. Под поздней штукатуркой обнаружены следы срубленного прекрасного декора XVII века – наличники, пояса "поребрика", "бегунца"… Археологические раскопки позволили говорить о том, что в доме были печи, украшенные замечательными изразцами. Общий вид дома дополняло выносное крыльцо, традиционное для XVII века». Известно, что на 1617/18 г. в Белоозере у монастыря, действительно, имелось два двора: один внутри крепости, другой на посаде, однако это не означает, что на посадском дворе монастыря уже в XVII в. стоял именно тот дом, который сохранился до наших дней.

Если внимательно познакомиться со старинными планами Белозерска, то в обоснованности предположения о столь ранней датировке строительства сохранившихся палат Кирилло-Новоезерского монастыря возникают сомнения. Пожалуй, смело можно утверждать одно – здание возведено не ранее конца XVIII – начала XIX в. Это подтверждается тем, что оно построено в строгом соответствии с первым регулярным «Планом Новгородского наместничества городу Белозерску», утвержденным 16 июня 1778 г., на углу квартала, строго по красным линиям пересекающихся здесь улиц, созданных в соответствии именно с этим планом. Местоположение и направление улиц дорегулярного периода на этом участке было совершенно иным – см.: http://belozersk.org/planyi/

В воспоминаниях архимандрита Пимена есть свидетельство о том, как один из жителей Белозерска в конце XVIII в. обещал пожертвовать Кирилло-Новоезерскому монастырю свой дом. Архимандрит Пимен писал, что прибывший в 1793 г. в монастырь новый настоятель о.Феофан нашел его «почти пустым, в совершенном упадке: строения валились, а поддержать их было нечем. О жизни братии лучше ничего не говорить: до того велика была их распущенность. Помолившись угоднику Божию, преподобному Кириллу, и всё осмотрев, о. Феофан поехал обратно в Белоезерск, потому что, видя, в каком положении находился монастырь по нерадению игумена Луки, он убоялся остаться, отчаиваясь в возможности восстановить обитель. Когда Белоезерские боголюбивые граждане узнали, что о. Феофан возвратился в город, и какая была тому причина, они собрались к нему и стали его убеждать, чтобы он не отказывался от Новоезерского монастыря, к которому они имели великое усердие, хотя, к сожалению, оно совершенно не приносило для обители никакой пользы по милости настоятеля… Убеждаемый белоезерскими гражданами, обещавшими о. Феофану дать средства возобновить запустелый монастырь, он должен был сдаться и, видя всеобщее желание и готовность помогать ему, решился возвратиться в монастырь, сопровождаемый туда едва ли не всем городом. Более всех пожертвовал Г. Маньков: он дал деньгами 5,000 руб. и обещал отдать свой дом в городе под монастырское подворье». Этим обещанным тогда монастырю в качестве пожертвования домом могло быть (а мог и не быть…) то самое здание, которое сохранилось до наших дней. Чтобы понять, о каком доме идет речь в воспоминаниях архимандрита Пимена, надо провести более глубокое исследование. Пока же примем ту датировку, которая дается в официальном паспорте, составленном на этот объект культурного наследия при его постановке на государственную охрану, – 1810 г.

В Кратком историческом очерке Кирилло-Новоезерского монастыря, опубликованном в 1916 г., указано, что «имеется данная из Белозерского городского магистрата от 24 апреля 1820 года на беспрепятственное владение монастырем» двухэтажным каменным домом в Белозерске. Скорее всего, здание было приобретено монастырем на торгах. Построено же оно было раньше. В 1916 г. этот дом «с деревянными службами и местом, имеющим в поперечнике 17 саж., а в длину 27 саж., всего 459 кв. саж.» оставался в числе недвижимого монастырского имущества. Верхний этаж дома и часть нижнего в это время сдавались в аренду, а остальная часть предназначалась «для жительства заведующего домом и приезжающих из монастыря по делам».

Архимандрит Пимен в рассказе о последних днях жизни игумена Феофана, существенно укрепившего положение монастыря, упоминал о существовании в Белозерске в первой трети XIX в. подворья Кирилло-Новоезерского монастыря: «Вот последний случай в его жизни, еще более подтверждавший всеобщее мнение, что он имел дар предвидения (это было в день Введения Божией Матери, ноября 21, 1832 года): после братской трапезы разнесся слух, что старец Феофан едет в Горицкий монастырь, а было весьма холодно, градусов до 30… Кое-как собрали ему кибиточку, в которой он поехал в Белоезерск, и пристал на монастырском подворье, которым в это время заведывала одна купеческая вдова, Наталья Ивановна, и принимала богомольцев. Старец имел обыкновение, посещая Горицкую обитель, привозить ей в дар значительное количество пудов рыбы, велел и на этот раз купить в Белоезерске пудов с 20 рыбы, и из них пуда с 4 оставить на подворье в распоряжение Натальи Ивановны, которой сказал: "А вот у тебя будут проезжие гости, а ты потрудись их прими, не поскучай, это время будет непродолжительно". Переночевав, отправился в Большой Кириллов монастырь и там, поклонившись св. мощам преподобного Кирилла, поехал далее, в Горицкий, до которого 7 верст... На обратном пути в Белоезерск, он, переночевав, почувствовал себя до того нехорошо, что в алтаре стоять уже не мо... но всё-таки, невзирая на свою слабость, неупустительно ходил ко всем службам и в таком состоянии находился до 4 декабря, которое пришлось в субботу... В исходе 9 часа он до того ослабел, что пожелал, чтобы ему читали отходную... Двенадцать раз ударили в большой колокол... и весь монастырь узнал, что старца не стало в живых».

По данным Новгородского статистического комитета в 1865 г. монастырь владел в г. Белозерске двумя каменными двухэтажными домами с надворными строениями.

К 1901 г., по данным того же комитета, владения монастыря в городе состояли лишь из одного каменного двухэтажного дома, в котором было три квартиры и стоимость которого составляла 1774 руб. На монастырском подворье было также четыре деревянных хозяйственных постройки, стоимость которых оценивалась в 358 руб., а сама его земля имела стоимость 328 руб. В общей сложности недвижимое имущество монастыря в Белозерске оценивалось в 2460 руб.

В Кратком историческом очерке Кирилло-Новоезерского монастыря есть интересное упоминание о том, что до постройки в Белозерске часовни во имя Кирилла Новоезерского часовня была в доме монастырского подворья: «В г. Белозерске принадлежат монастырю каменная часовня в честь пр. Кирилла, находящаяся на Торговой площади, имеющая вид восьмигранного столпа; покрыта листовым железом и окрашена медянкою, крест железный. Построена в 1877 г. архимандритом Никанором, вместо бывшей часовни в доме монастырского подворья».АРХИТЕКТУРНОЕ ОПИСАНИЕ

УТРАТЫ, ПЕРЕСТРОЙКИ, РЕСТАВРАЦИИ

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Воспоминания архимандрита Пимена, настоятеля Николаевского монастыря, что на Угреше. URL: http://pimenugreshskii.blogspot.com/2012/08/iv.html (Дата обращения: 10.07.2018).

Карбасова Т.Б. Кирилл Новоезерский: история почитания. М.; СПб.: 2011.

Кирилло-Новоезерский Воскресенский монастырь: [подборка материалов]. URL: https://www.booksite.ru/civk/M-53.html (Дата обращения: 04.08.2018).

Кирилло-Новоезерский монастырь // Новгородский сборник под редакцией Н.Богословского. Вып. I. Новгород, 1865: издание Новгородского статистического комитета. URL: http://belolikovi.narod.ru/cerk_bel_novoezer_2.htm (Дата обращения: 04.07.2018).

Козлов К. Белозерск. Описание города, его храмов и достопамятностей. М.: Северный паломник, 2007. С. 98–101.

Краткий исторический очерк Кирилло-Новоезерского монастыря // Новгородские епархиальные ведомости. 1916. № 37. С. 1172–1185;

№ 39. С. 1212–1217; № 40. С. 1245–1251; № 41. С. 1313–1320; № 43. С. 344–1351. URL: https://www.booksite.ru/fulltext/orthodox/kirillonovoz/index.htm (Дата обращения: 04.08.2018).

Куликов Д. Возрождение палат на подворье Ново-Езерского монастыря https://arhiv-palat.livejournal.com/185082.html

Сазонова Т.В. Кирилло-Новоезерский монастырь: опыт изучения малых и средних монастырей России XVI–XVII вв. М.; СПб.: 2011. [Кратко об этой книге см.: Дневники: [сайт]. URL: http://m.diary.ru/~EricMackay/p209283975.htm?oam (Дата обращения: 10.06.2018)].

Статистическое отделение Новгородской губернской земской управы: материал для оценки городских недвижимых имуществ Новгородской губернии. Т. VII–VIII. Новгород: тип. А.И. Щербакова, 1902.

Авторы-составители – М.В.Васильева, А.В.Суворов

ИНФОРМАЦИЯ О ПАРТНЕРЕ

© ООО НИЦ «Древности Севера», 2013-2017. Все права защищены.

160004 г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 58, оф. 48. Тел.: +7 (8172) 72–79–60. http://www.drevnostisevera.ru. E-mail: drevnostisevera@mail.ru